コーポレートブランディングとは?成功事例からプロセスを解説

コーポレートブランディングとは?意味・定義

コーポレートブランディングとは、企業における現在のCI(コーポレート・アイデンティティ)を見直し、これを更新・リプレイスすることです。トップダウン/ボトムアップ両方のアプローチがあり、目的・課題に合わせてプロセス自体を重視しつつ設計・実行します。

一口にブランディングというと、その対象は商品やサービスなどのプロダクトとなることをイメージすることが多いものですが、コーポレートブランディングにおいては「企業そのもの」がブランディングの対象となります。

企業のイメージを変える方法として、企業名やロゴを変えることが思い浮かぶかと思いますが、それらはあくまでも表面的なものに過ぎません。そうではなく、社会や将来顧客になるかもしれない多くの人々とのつながりの中で、「自社がなぜ存在するかという目的」や「自社の商品やサービスを通してどのような社会を実現していくのか」といった企業のコアにある哲学を明確に示し、社会や人々から共感を得てファンになってもらうこと。これが本来のコーポレートブランディングです。

CIを改めて設計するとはどういうことか。リブランディングとの違い

コーポレートブランディングの定義について、もう少し解説しておきましょう。「CI(コーポレート・アイデンティティ)を見直し、これを更新・リプレイスする」というと、「リブランディング」の定義に近い印象を受けるかもしれません。

「リブランディング」は、これまでに意図して形成・共有されている、企業の商品やサービスのイメージを変えていく取り組みです。一方でコーポレートブランディングは、まだ明確なブランディングはしておらず、意図せず作られたものを含めた企業イメージがある中で、「どのようなCIを持つのか」を自ら新ためて定義するところから始まります。

過去にブランディングに取り組んだ結果としてのブランドイメージがある中で刷新していこうとするリブランディングに対し、曖昧なまま社会と共有されてきた企業のイメージを意図を持って明確化していくのがコーポレートブランディングです。

【関連記事】

コーポレートブランディングが上手く行かないケース

コーポレートブランディングに注目したときにありがちな認識相違のケースとして、企業名やロゴといったVI(ビジュアル・アイデンティティ)のみを整えるという形に意識を向けてしまうと、コーポレートブランディングは上手くいきません。

このような問題は、コーポレートブランディングやCIが日本で盛んに作られた時期に生まれた認識からきている部分が大きく、未だに日本企業では多く見られる現象です。その企業がなぜ存在するか、社会や人々に対してその企業は何ができるかといった軸の部分が明確でなければ、いくら表面的な部分を整えても企業に好意を持ってもらうのが難しくなります。コーポレートブランディングで失敗しないためには、まずは軸となるCIの明確化に注力すべきです。

コーポレートブランディングの効果

コーポレートブランディングの目的は、自社の存在目的や役割を社会や人々と共有していくことです。その結果、消費者を含む多くの人々を企業活動の味方につけるだけではなく、採用候補者や社員の「社会の役に立ちたい」という仕事への誇り・充実感に働きかけることができます。

コーポレートブランディングを行うことによって得られる効果は、具体的には以下の4つがあります。

①販促活動の効率が上がる

コーポレートブランディングが成功すれば、企業自体にいいイメージが付き、その企業の製品ブランドや個別の商品へのイメージも底上げされます。好意的なイメージがベースにあることで、市場で選ばれやすくなり、販促活動の効果も高まるでしょう。

②価格競争に巻き込まれにくくなる

ブランドが確立されていると、「そのブランドだからこそ買いたい・使いたい」と思ってくれるユーザーが増えていきます。価格ではない判断軸で選んでくれる人が増えれば、価格競争に巻き込まれにくくなり、企業として一定の利益率を維持しやすくなります。

③採用で有利になる

コーポレートブランディングに成功している会社は、社会から良いイメージを持たれているものです。採用市場でも人気企業になりやすく、優秀な人材を多く集められる可能性が高まります。

④離職率が下がる

企業のブランド、つまりアイデンティティに惹かれて入社する人は、ほかの企業にはない魅力をその企業に感じているということです。そんな企業に勤めている自分に誇りを感じることに繋がり、企業への愛着が高まり、離職する確率を抑えられます。

コーポレートブランディングの事例:トップダウンとボトムアップを組み合わせたアプローチ

コーポレートブランディングの進め方には決まったやり方はありません。企業そのものに対するブランディングであるという性質上、軸となるCIに対する社員の納得感が非常に重要であり、コーポレートブランディング施策を進めながら社内にもしっかりと浸透させるようなプロセス設計が求められます。そして置かれているビジネス環境、文化や風土、そこにいる人たちは企業によって全く変わるため、進め方もオーダーメイドで設計していく必要があるのです。

ここでは、コーポレートブランディングを実践した企業の例を参考として挙げながら、そのプロセスのイメージをお伝えします。取り上げるのは株式会社テクムズの事例です。

テクムズが抱えていた問題と、コーポレートブランディングの目的

人員の増加や海外への事業展開など、事業は順調に拡大していたテクムズですが、企業規模が拡大するにつれ、以下の2つの悩みを抱えるようになりました。

- CIが不明確になり、社内・社外に統一感のあるメッセージを送ることが困難になった

- 社員やパートナー企業、株主など企業とかかわる人が増えるにつれ、一人ひとりとの関係性が希薄になった

このような状況を踏まえ、コーポレートブランディングの目的として以下の3つが設定されました。

- 社内・社外に統一感のあるメッセージを発信できるようになること

- 社員の結束強化

- クライアント企業やパートナー企業、株主、採用候補者などのステークホルダーとの関係性の強化

コーポレートブランディングのプロセス

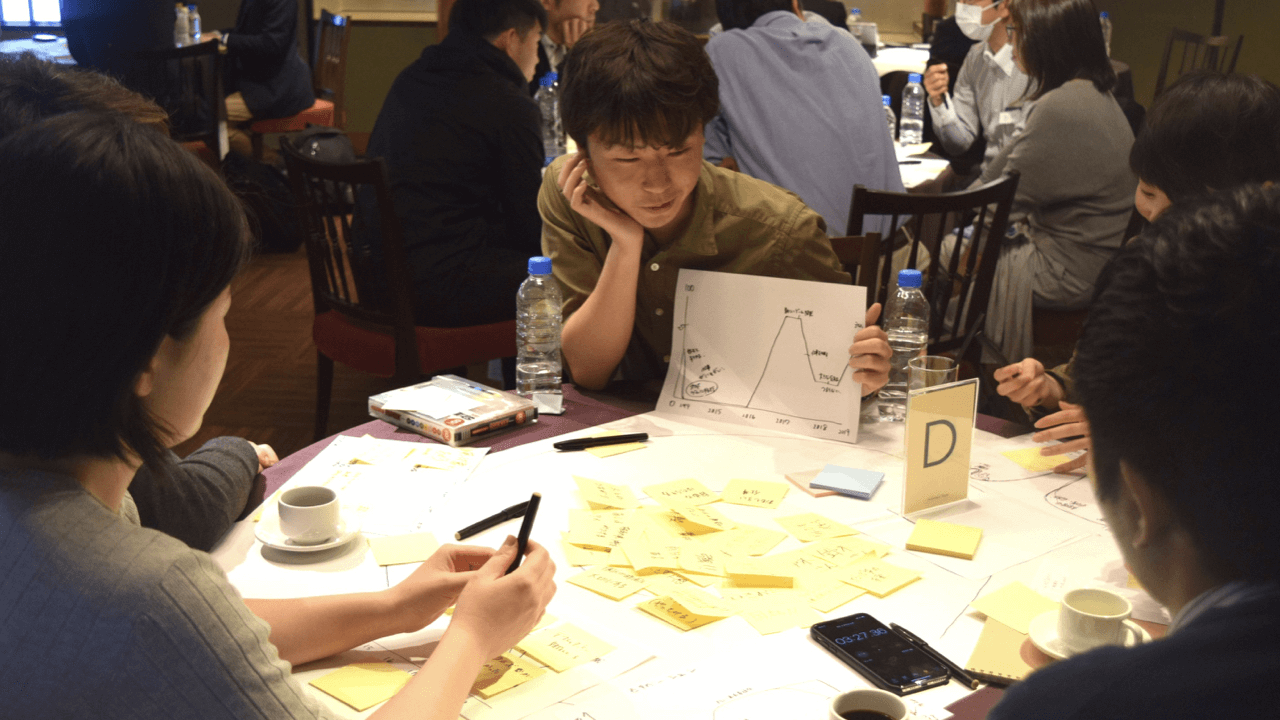

コーポレートブランディングの軸になるCI作りは、ワークショップを中心に行われました。

策定プロセスの中でCIを浸透させるにあたって課題になりがちなのが、社員が企業・組織全体の課題を他人事のように捉えてしまう状態です。そこでテクムズでは、入社するまでの経緯や会社に対してどのような思いを抱いているか、一人ひとりが語り合い、理解し合うことからスタートしました。その中でわかった「その人らしさ」を付箋に書いて張り合わせていくことで、個人の集まりが組織を織りなすことを視覚的に表現。組織の一員としての当事者意識が自然に高まるよう工夫しました。

こうしたボトムアップのアプローチで一人ひとりの「らしさ」、そしてその総体としての「テクムズらしさ」を抽出。その上で、経営陣が創業の思いやこれまでの経緯を振り返り、トップダウンでの「テクムズらしさ」も語られました。

トップダウンとボトムアップから「テクムズにいるその人らしさ」、「テクムズらしさ」を抽出し、得られた情報をまとめた後、メインとなるCIの構築へ。テクムズ全体で大事にされていた「寄り添う」という言葉を軸に「テクムズは誰にどう寄り添うのか?」というテーマでCI構築が進められました。

終盤のワークショップでは一人ずつCIの原案を発表し、案の意図や思いを共有しながら、全体として向かう方向についての議論が行われました。このアウトプットを元に、外部パートナーがCIの候補を作成、経営陣とディスカッションを重ね、最終的なCIを完成させました。

コーポレートブランディングプロセスの結果

トップダウンだけでなくボトムアップのプロセスも取り入れることで、社員全体が納得できるCIを設計できました。その結果、メッセージに統一感が生まれ、各ステークホルダーへの発信にも一貫性が出てきました。CIという足場を固めた上で外部へと発信できている好例です。

多方面に効果をもたらすコーポレートブランディング

社会や人々と自社のイメージを共有するコーポレートブランディングには、販促活動のメリットという社外効果だけではなく、採用で有利・離職率が減るといった社内効果があります。社会や人々、社員と自社の関係性で悩んだ企業は、自社の役割を今一度考えてみることから始めると良いかもしれません。